お悩み・目的別一覧

商品を探す

- 玄米酵素オンラインショップTOP

- 玄米酵素とは

- お悩み・目的別一覧

体調に関すること

40歳からの女性の健康に

「前のように頑張れない気がする…」

「これからもずっと元気で、笑顔で過ごしたい」

玄米酵素は、そんな女性の健康とキレイを応援します!

●玄米酵素で取れる おすすめ栄養素

からだづくりを支える たんぱく質

女性のリズムにうれしい イソフラボン など

●ビタミン・ミネラルもバランスよく

エネルギーを生み出す ビタミンB群

若々しさを保つうえで欠かせない ビタミンE、ビタミンC

毎日を支える 亜鉛、セレン、カルシウム、マグネシウム など

●さらに注目の健康成分

美と健康に役立つ フェルラ酸

若々しさをサポートする スペルミジン

健康パワーが注目されている エルゴチオネイン など

玄米酵素ハイ・ゲンキの主な原材料は【玄米】【玄米胚芽・表皮(糠[ぬか])】【麹菌】。

砂糖や甘味料は一切使わず、1袋あたり約14kcal。からだにやさしく、毎日の栄養補給が叶います。

さらに、食べたものをエネルギーに変えるために欠かせない ビタミンB群やマグネシウムも含まれているから、

「もっと元気に」「もっと前向きに」――そんなあなたをサポートします。

おすすめ商品

お客様の声

女性 40代

元気がみなぎっています

知人から玄米酵素を教えてもらい試してみました。40代に入り、少し疲れやすくなっていましたが日課にしているウォーキングも元気いっぱい、2時間程歩けるようになり、元気がみなぎっています。少し続けてみようかなと思っているところです。

女性 50代

気づけば栄養ドリンクを飲んでいません

玄米酵素に出会い、心身ともに調子が良いです。朝の目覚めがスッキリしました。身体が軽いです。 職場のドクターにもおすすめしたところ気に入ってくださり、翌日早速注文していました。私も嬉しくなりました。これからも健康のために続けていきます。気付けばここ最近、全く栄養ドリングも飲んでいません。玄米酵素ってスゴイ!

女性 50代

今の私にはかかせないものとなりました

玄米酵素を飲み始めて早や3年。今の私にはかかせないものとなりました。母の介護に疲れた時、いつもより多く飲みます。家族も飲むのが習慣になってきたようです。これからも長いおつきあいをお願いします。

女性 60代

同級生に「きれい」と言われました

昨年秋に会った高校時代の同級生と、この春に会いました。するとびっくりしたように「きれい!!」と言うのです。ちょうど秋から玄米酵素を飲み始めたことを話すと、私に是非紹介してほしいと言われました。自分では気がつかなくても、毎日見ている家族からは言われなくても、たまに会う人にはわかるんですね。

「玄米酵素」は、治療院、病院など、健康の専門家にも愛用され、治療や施術にも取り入れられています。

「40歳からの女性の健康に」お役立ち情報

目次

1. 疲れが取れない、やる気が出ない原因は、副腎疲労?

2. 老化の原因「糖化」を防いでアンチエイジング

3. 玄米酵素に含まれる「発酵により増える健康成分」

4. 大豆は「天然のマルチサプリメント」

5. 生まれたての髪はすべて真っ白?!健康な髪に必要な栄養素とは

1. 疲れが取れない、やる気が出ない原因は、副腎疲労?

疲れが全然とれない… 朝起きるのがつらい… 気分が落ち込んでやる気が出ない… その原因、「副腎疲労」かもしれません。

■副腎ってなに?

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

副腎とは、ふたつある腎臓の上にちょこんと存在する、クルミほどの小さな臓器。といっても腎臓のおまけではなく、全く異なる器官に分類されます。

副腎の主な働きは、日々のストレスから体を守り、生命維持のために不可欠なホルモンを50種類以上も分泌すること。

副腎は大きく分けて2層構造になっています。外側は「副腎皮質」、内側は「副腎髄質」と呼ばれ、それぞれ分泌されるホルモンや役割が異なります。

●副腎皮質ホルモン(主なもの)

| コルチゾール | ストレスによる体のダメージを防ぐ |

| アルドステロン | マグネシウム、カリウム、ナトリウムなどのバランス調整 |

| DHEA | 「ホルモンの母」と呼ばれ、体内で男性ホルモンや女性ホルモンをつくる 別名・若返りホルモンとも呼ばれる |

●副腎髄質ホルモン(主なもの))

| アドレナリン | 興奮や緊張などの交感神経に作用する |

| ノルアドレナリン | アドレナリンの前駆物質 |

| ドーパミン | 別名・幸せホルモン |

■抜けない疲れや不調の原因は、副腎疲労?

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

現代人は、人間関係や仕事などの精神的ストレスだけでなく、大気汚染や気温の変化、生活習慣、食品添加物や偏った食習慣など、実にさまざまなストレスを受けています。

脳がストレスを感じると、すぐに副腎へ指令が出され、それを受けた副腎が「コルチゾール」という“ストレス対抗ホルモン”を分泌します。

ところが、ストレス過多によってコルチゾールが過剰に分泌される状態が続くと、副腎が疲れて働きが低下します。この状態を「副腎疲労(アドレナル・ファティーグ)」と呼びます。

副腎疲労でホルモンの分泌がうまくいかなくなると、ストレスに対抗できなくなり、疲労感、やる気の低下、さらに生活習慣病などにもつながります。

■副腎は美容や更年期にも影響

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ストレスが多いと、ホルモンの材料であるコレステロールの使い道がコルチゾール生産に集中します。

すると、“若返りホルモン”と呼ばれるDHEAなどの生産が断たれ、男性ホルモン(テストステロン)や女性ホルモン(エストロゲン)が作られなくなり、美容トラブルなどに繋がります。(肌の乾燥、シミ、髪のパサつきなど)

また、更年期が近づくと、女性ホルモンをつくる働きが卵巣から副腎にバトンタッチされます。このとき副腎が元気な状態であれば、閉経に向かって女性ホルモンがゆるやかに低下。脳と体がラクに対応でき、更年期の不調を防止してくれます。

■食事で副腎ケア

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

副腎を疲れさせないためには、副腎に必要な栄養をとること、負担がかかるものを避けることが大切です。

さらに、腸に炎症が起きると、それを抑えるためにコルチゾールが消費されてしまいます。副腎疲労を予防するためにも、腸をケアする食習慣も心がけましょう。

■おすすめの食品・栄養素

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●ビタミンB群

副腎がホルモンを産生する際に大量に消費されます。

玄米、大豆、にんにく、納豆、種実類、緑黄色野菜、魚介類など

●ビタミンC

副腎に多量に存在し、ストレスにより消費されます。副腎の代謝機能には不可欠。

小松菜、れんこん、ブロッコリー、ピーマン、じゃがいも、レモン、アセロラ など

●マグネシウム

ホルモン代謝の際に必要な酵素の働きを助けます。

玄米、大豆、大豆製品、ごま、アーモンド、わかめ、ひじき など

●パントテン酸

副腎の働きを助け、ホルモンがスムーズに合成されるよう促します。

また他の栄養素と組み合わせてホルモンバランスを整える効果があります。

納豆、卵、干し椎茸、落花生、アボカドなど

●良質なたんぱく質

コルチゾール値が高くなると、たんぱく質代謝も上がってしまいます。腸の炎症修復にも欠かせません。

大豆、大豆製品、卵、魚介類 など

●良質な脂質

ホルモンの材料になります。

オメガ3系脂肪酸(EPA、DHA、α-リノレン酸 が多い油)、

青背の魚油(イワシ、サバなど)、亜麻仁油、エゴマ油など

●香味野菜・ハーブ・スパイス

肝臓の解毒力が低下すると、処理できなかった有害物質が炎症を起こして副腎の負担になります。

デトックス効果のある香味野菜(にんにく、玉ねぎ、パセリなど)、薬味(ねぎ、しそ、生姜、しそなど)、香辛料(唐辛子、黒こしょうなど)を取り入れるのもおすすめ。

●ファイトケミカル

色とりどりの野菜に含まれる機能性成分ファイトケミカルは、抗酸化、粘膜強化、肝機能の保護、血圧や血糖値の調整など、副腎だけでなく体全体に効果を発揮します。

●食物繊維

腸内環境を整えたり、便のかさを増やしてお通じの改善にも。

根菜類、きのこ類、海藻、乾物、未精白穀物など

●発酵食品

善玉菌を増やして腸内環境を整えてくれます。

納豆、味噌、漬物など

●オリゴ糖

善玉菌のエサとなり、腸内の善玉菌を増やします。

大豆、ごぼう、玉ねぎ、アスパラガス など

■なるべく避けたい栄養素・食品

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

● 精白した小麦粉で作ったパン・パスタ・うどんなどは糖の吸収が早いので控えめにしましょう。

● 白砂糖、はちみつ、果物、甘い菓子なども糖分の吸収が早いので、控えめにしましょう。

● 脂肪を控え、総エネルギーの20〜25%/日以下にしましょう。「炒める・揚げる」よりも「蒸す・煮る」といった調理方法を心がけましょう。

● 飽和脂肪酸の多い肉類、乳製品は控えめにしましょう。

まじめでがんばり屋なほど、副腎に疲労をためがちです。 できることから気楽に、副腎ケアをしてみてはいかがでしょうか

【参考】書籍『自分で治す! 副腎疲労』本間良子,本間龍介(著)/洋泉社

2. 老化の原因「糖化」を防いでアンチエイジング

【監修】管理栄養士 加藤初美

健康自然食料理教室エコロクッキングスクール指導講師

小腹が空いて何かを食べたくなったとき、皆さんなら何を食べますか?手軽に食べられそうなスナック菓子やドーナツ、クッキーなどで済ませていませんか?

また、「食べたいけれどカロリーが気になるのでちょっと…」と躊躇されている方、問題はカロリーだけではありません。実は、老化のスピードを加速させる食べ物でもあるのです。

■糖化とはいわゆる「焦げ」

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

老化の原因の一つに「糖化」があります。糖化とは、血液中の糖とたんぱく質が結びついて、体内がいわゆる「焦げ」のような状態になることを言います。この糖化した物質(AGEs/エイジス)が体内に蓄積すると、老化を促進するといわれています。

たんぱく質は人間の体内のいたるところに存在するため、糖化は「皮膚・血管・骨・目・脳」など、すべての組織で起きる可能性があります。

■AGEs(終末糖化産物)とは?

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

AGEsとは、終末糖化産物(Advanced Glycation End Products)の略で、「たんぱく質と糖が加熱されてできた物質」のことです。

わかりやすい例として、ホットケーキを考えてみましょう。小麦粉(糖)と卵や牛乳(たんぱく質)をミックスして加熱すると、表面がこんがりしたキツネ色になりますよね。糖とたんぱく質を加熱すると褐色(あるいは黄色い)になります。この色の変わった部分が「糖化」した部分、ここでAGEsが発生しています。

そしてこのような反応は、人間の体の中でも起きています。細胞や組織を作っているたんぱく質に糖が結びつき、体温で加熱されて「糖化」が起こり、AGEsができます。

AGEsは、お菓子のようにベタベタした砂糖まみれの物質を想像していただくとわかりやすいかと思います。 その結果、たんぱく質としての本来の働きがまったくできなくなるだけでなく、強い毒性を持ち、老化を進める原因物質とされています。

■糖化を防ぐ食事と対策

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

AGEsを体内で発生させないためには、血糖値を上げないことが大切です。血糖値を上げやすい食品のとり過ぎに注意し、代わりに血糖値を上げにくい食品に切り替えましょう。

また、野菜・海藻など、糖質が少なく食物繊維の多い食品を先に食べると、血糖値の上昇を抑えます。さらに、ジュースやお菓子などに使用される人口甘味料は、ブドウ糖の10倍の速さでAGEsをつくるため、とり過ぎに注意しましょう。

■おすすめの食品・栄養素

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●主食は未精白穀物(玄米や分づき米、全粒粉で作ったパンや麺類、そば)にします。玄米から表皮と胚芽を取り除くと白米になりますが、表皮と胚芽に、美容と健康によいビタミン、ミネラル、食物繊維などがたっぷり含まれています。

●ビタミンB6などのビタミンB群は美容に役立つ栄養素です。ビタミンB群を含む食品をとりましょう。(玄米、分づき米、豆類、海藻類)

●善玉菌はビタミンB6を作ります。善玉菌を増やす食物繊維をとりましょう。(玄米、大豆、野菜、海藻)

●以下のビタミン・ミネラルが多い食品をとりましょう。

-

ビタミンA(βーカロテン)(にんじん、かぼちゃ、ほうれん草)

-

葉酸(玄米、大豆、大豆製品、野菜類)

-

ビタミンC(キャベツ、大根、ブロッコリー、ピーマン、レモン、じゃがいも)

-

ビタミンE(玄米、米ぬか油、大豆、大豆製品、ごま、アーモンド)

- 亜鉛(玄米、納豆、魚介類、牡蠣、アーモンド)

- セレン(玄米、ごま、魚介類、海藻類)

●麹を使った発酵食品に含まれる、麹菌が作るコウジ酸をとりましょう。(味噌、甘酒)

●たんぱく質を、大豆・大豆製品・魚介類でとりましょう。

●イソフラボンを含む大豆、大豆製品をとりましょう。

●ファイトケミカルをとりましょう。

ファイトケミカルは、植物が紫外線などから身を守るために自らつくり出した成分で、色つきの野菜などに多く含まれています。食事に様々な色(7〜8色)を揃えましょう。

-

ポリフェノール(玄米、緑茶、春菊、ほうれん草、玉ねぎ)

-

フィチン酸、フェルラ酸(玄米)

-

イソフラボン、サポニン(大豆)

- リコピン(トマト、スイカ、柿)

- カテキン(緑茶、紅茶)

- アントシアニン(なす)

- フィコシアニン(藻類、のり、スピルリナ)

- アリシン、硫化アリル(にんにく、ねぎ、玉ねぎ、にら)

■控えたい食品

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●美容の大敵「糖化」した物質(AGEs:エイジス)を防ぎましょう。AGEsとは、糖質とたんぱく質が融合した物質です。AGEsが体内に蓄積すると、老化を促進するといわれています。

●AGEsは、糖質とたんぱく質を高温処理(炒める、揚げるなど)することで発生します。AGEsが多いといわれる焼肉、揚げ物、ドーナツ、クッキー、スナック菓子などは控えめにしましょう。

●体内でのAGEsの発生を防ぐため、糖の吸収の早い食品は控えめにしましょう。(精白食品<白米、白パン、白砂糖>、砂糖<お菓子、菓子パン、ジュース類>)

※ジュースや飲料を購入するときは表示を確認し、ブドウ糖果糖液糖、果糖ブドウ糖液糖などが入っているものは控えめにしましょう。

●肉類や脂肪が多く、ビタミン・ミネラル食物繊維などの摂取が少ない欧米型食生活は控えめにしましょう。悪玉菌を増やします。悪玉菌が作る物質は、さまざまなトラブルを引き起こします。

■生活習慣のポイント

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●睡眠をしっかりとる

細胞の生まれ変わり(ターンオーバー)は夜10時〜夜中2時までの間に行われます。質のいい睡眠をしっかりとるため、夕食は練る3時間前までに済ませておきましょう。食べたものは消化されるまでに時間がかかります。

●食事はゆっくり、よく噛んで食べる

●食物繊維の多い食品を先に食べる

●腹八分目を心がける

●ストレスをためない

老化は生まれたときからはじまっており、年を重ねるたびに進んでいきます。そんな老化を予防(アンチエイジング)するためにも、「糖化」には気をつけましょう。

参考:Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Jun 10;94(12):6474-9.

J Am Diet Assoc. 2010 Jun;110(6):911-16.

3. 玄米酵素に含まれる「発酵により増える健康成分」

玄米酵素にはどのような健康成分が含まれているかを解明するため、玄米酵素中央研究所では、全国の大学と共同研究をしています。

◆美容に嬉しい成分「コウジ酸」

麹菌が作るコウジ酸という成分は、化粧品にも使われている美容に役立つ成分。日本酒を作る杜氏(とうじ)さんは、素手で麹を触っているので、男性なのに綺麗だともいわれています。玄米、胚芽・表皮(米ぬか)を麹菌で発酵させると、コウジ酸が生成していることが分かりました。

Journal of Computer Aided Chemistry , Vol.18 (2017)に掲載

◆エルゴチオネインとスペルミジン

【監修】薬科学博士 堀江裕紀子

玄米酵素 中央研究所

東京理科大学との共同研究では、新たに開発した分析方法を用いて2種類の健康成分「エルゴチオネイン」と「スペルミジン」が含まれていることを明らかにしました。

これらの研究成果は学術雑誌「Analytical Sciences」及び「LWT Food Science and Technology」にそれぞれ掲載されました。

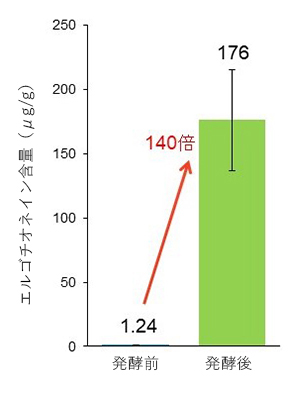

■健康成分「エルゴチオネイン」 発酵することで140倍に!

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

LWT Food Sci. Technol., 118, 108812 (2020).

近年、健康効果に関する研究が進んでいる成分「エルゴチオネイン」。若さを保つ働きが非常に強いと期待されている成分です。また、肌への効果も注目され化粧品にも配合されています。

しかしながら玄米などの穀物をはじめ、肉、魚、野菜のエルゴチオネイン含量はごく微量であるため、日常的な食事からエルゴチオネインを効果的に摂取できません。

麹菌はエルゴチオネインを生合成できる数少ない生物です。そのため玄米酵素には、発酵によりエルゴチオネインが富化されている可能性があります。そこで、玄米酵素の主原料である玄米胚芽・表皮(米糠)に含まれるエルゴチオネイン含量を、発酵前後で比較しました。

玄米胚芽・表皮を麹菌で発酵させることによって、エルゴチオネインの含量が140倍に増加することが確認されました。玄米酵素は、一般的な食品(以下の表)に比べ、エルゴチオネイン含量が多い食品であると考えられます。

| 食品名 | 含量(μg/g) |

|---|---|

| 鶏肉 | 1.15 |

| 卵黄 | 0.68 |

| スペルト小麦 | 0.61 |

| 玉ねぎ | 0.23 |

| 小麦、大豆 | 検出限界以下 (0.012μg/g以下) |

J. Agric. Food Chem., 55, 6466–6474 (2007).

■「スペルミジン」が増加 〜 納豆を越える含有量に

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Anal. Sci., 35, 427–432 (2019).

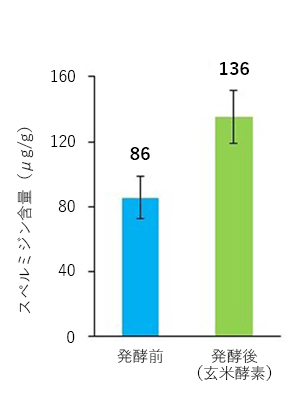

若さを保つ効果が期待される健康成分「ポリアミン」。ポリアミンの中でも特に「スペルミジン」という成分は、あらゆる細胞に存在し、人を対象にした研究でも有用性が報告されています。

スペルミジンは納豆などの発酵食品に多く含有されることから、発酵食品である玄米酵素も、スペルミジンを多く含有ことが期待されます。そこで発酵前と発酵後で含量を比較しました。

玄米酵素には、スペルミジンが豊富に含まれていることがわかりました。その量は136 µg/gと、ポリアミンを多く含有する食品として有名な納豆のスペルミジン含量 (27.6−98.8 µg/g *) よりも多いことが分かりました。また、スペルミジンは麹菌による発酵によって増加することが明らかになりました。

*Biosci. Biotechnol. Biochem., 61, 1582–1584 (1997).

★玄米酵素について詳しくはこちら

4. 大豆は「天然のマルチサプリメント」

大豆は"畑の肉"と呼ばれるほどたんぱく質が多く、またビタミンやミネラル、その他有効成分も豊富に含まれ、まさに天然のマルチサプリメントです。

植物性食品ですので、コレステロールは一切含まずとってもヘルシー。

美肌、ダイエット、アンチエイジング、骨の健康維持など、カラダに嬉しいことがいっぱいです。

●大豆イソフラボン

女性ホルモン様作用で、更年期障害の緩和

骨粗鬆症の予防

血圧を下げる

●大豆レシチン

脳細胞を活性化し、記憶力・集中力を高める

コレステロール値の低下

●大豆サポニン

脂肪の吸収を抑制する

過酸化脂質の生成を防ぐので、血管をしなやかに保つ、老化防止にも

●大豆たんぱく質

体脂肪を燃やし、筋肉をつけてリバウンドしにくい体に

血中のコレステロールや中性脂肪を下げる

☆大豆たんぱく質は最新評価(PCDAAS)で最高点と評価されています!

体内で作ることのできない必須アミノ酸を含め、人間が必要とするアミノ酸20種類すべてを含む強力なたんぱく源です。

●大豆オリゴ糖

善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える

●ポリアミン

アンチエイジング効果が期待できる

●ビタミンE

抗酸化作用で美肌効果

●ビタミンB群

エネルギー代謝に関わる

疲労を防いで、髪もつやつや

●鉄

貧血や冷えの予防に

●カルシウム

イライラ防止、骨粗鬆症の予防

●食物繊維

腸の働きを良くしてお通じの改善に

●その他

今話題の「エクオール」は、大豆イソフラボンの成分から、腸内細菌の一つである「エクオール産生菌」によって作られます。

大豆製品には種類がたくさんありますが、健康成分をとるには、大豆を「丸ごと」使用した食品(納豆、大豆粉、きな粉など)がおすすめです。

大豆の栄養をとるなら、一物全体食で「丸ごと」いただきましょう。

5. 生まれたての髪はすべて真っ白?!健康な髪に必要な栄養素とは

いつまでも若々しい見た目をキープするため、髪の健康は男女問わず気になりますよね。

そんなお悩みで多いのは「白髪」と「薄毛」。

実は、“生まれたての髪はすべて真っ白”という事実をご存知でしょうか?

今回は、髪が作られるしくみと、髪に嬉しい栄養素をご紹介します。

■生まれたての髪はすべて真っ白

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ヒトの髪の色を決めているのは、「メラニン色素」という物質です。

毛根で作られた直後の髪にはメラニン色素が含まれていないため、生まれたての髪はすべて真っ白。

白い髪にメラニン色素が取り込まれることで、黒髪になります。

そのため、メラニン色素を上手く作れないと、色が着かないままの"白髪"が生えてきます。

原因は加齢や遺伝のほか、ストレス、食生活の乱れなども影響するといわれています。

ちなみに、白髪を抜くと増えると聞くことがありますが、毛根が傷つき髪が生えなくなることはあっても、抜くことが原因で白髪がさらに増えることはありません。

■髪は血液から栄養を取り込む

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

毛根の先にある毛乳頭という部分が、毛細血管から栄養を取り込み、周囲の毛母細胞へと供給します。

栄養を取り入れた毛母細胞は、分裂を繰り返し毛髪を作ります。

そのため健康的な髪を育てるには、髪に必要な栄養をとって、血行を良くして、しっかりと細胞に送り届けることが大切です。

◆ 髪ができるしくみ

-

毛根の一番先にある毛乳頭という部分が毛細血管から栄養を取り込み、周囲の毛母細胞へと供給します。

-

栄養を取り入れた毛母細胞は、分裂を繰り返すことで毛髪を作り出します。

-

毛母細胞の周りにはメラノサイトと呼ばれる色素細胞があり、ここでメラニン色素が作られます。

- 生まれたての白い髪がメラニン色素を取り込むことで、黒髪になります。

メラノサイトがメラニン色素を作るには、チロシナーゼという酵素の働きを必要とします。このチロシナーゼが減少したり、メラノサイトの機能が低下、またはメラノサイト自体が何らかの原因でなくなってしまうなどにより、色が着かないままの髪が頭皮から生えてきます。これが白髪の正体です。

■健康な髪に必要な栄養素

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

●たんぱく質

髪の主成分はケラチンというたんぱく質で約90%を占めます。たんぱく質を十分に取りましょう。

(大豆、大豆製品、魚介類など)

●亜鉛

DNAやたんぱく質の合成に働きます。髪の主成分であるケラチンを作るのに大切な栄養素です。

(牡蠣、魚介類、アーモンド、納豆、玄米など)

●ビタミンB群

頭皮の新陳代謝を活発にし、髪の成長を助けます。特にビタミンB2とB6は、皮脂の分泌を抑制し、皮膚の新陳代謝を促す作用があります。

(ビタミンB2:納豆、卵、大豆、玄米、緑黄色野菜など)

(ビタミンB6:魚介類、種実類、にんにく、玄米など)

●ビタミンE

血行を良くする働きがあり、頭皮に栄養素をスムーズに運べるようにします。

(ごま、アーモンド、玄米、大豆など)

■外側からのケア

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

頭皮を「ほぐす、押す、引き上げる、軽くたたく」などのマッサージを行うことで、血液の循環が良くなり、毛根に栄養を多く供給することができます。

頭皮マッサージは、入浴の際に行うとより効果的です。

シャンプーやコンディショナーも、髪を傷める成分を使用していない安心な製品を選び、頭皮と髪をいたわってあげましょう。

★おすすめのシャンプーとコンディショナー

- ハイ・ゲンキ ビーポーレン[花粉)(顆粒・90袋入)

- 8,208円(税込)

- 玄米酵素に、スーパーフードといわれるビーポーレン(みつばち花粉)をプラス!持ち運べる顆粒タイプ。

- 元氣大豆21(顆粒・90袋入)

- 4,320円(税込)

- 元氣大豆21を持ち運べる顆粒状にしました。大豆イソフラボンのちからに期待!

- 元氣大豆21(粉末・大袋450g入)

- 4,104円(税込)

- 大豆イソフラボンのちからに期待!

- ハイ・ゲンキC(顆粒・60袋入)

- 3,024円(税込)

- 植物素材由来のビタミンCを補ってバランス良く!