Vol.1152015年09月25日配信

意外と知らない貧血の真実

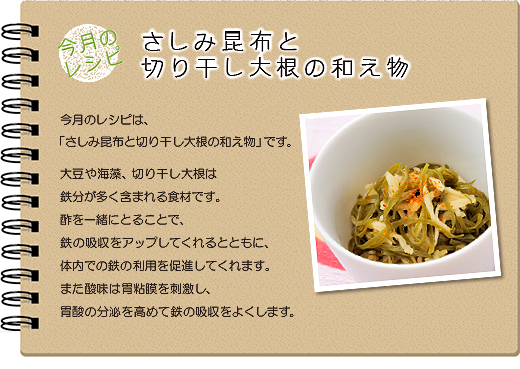

★レシピ「さしみ昆布と切り干し大根の和え物」

こんにちは、玄米酵素の内糸です。 残暑もようやく和らぎ、朝夕はめっきり涼しく過ごしやすくなりましたね。 ただし夏の疲れは秋に出やすいので、体調管理には充分気をつけましょう。 さて、日常によくありがちな症状である、 肩こり、冷え性、疲れやすい、早起きが苦手… 当てはまるという方もいらっしゃいますよね。 体質だと思っていたこれらの症状は、もしかして貧血が原因かもしれません。 今回は、意外と知られていない貧血のメカニズムや対策法をご紹介します。  女性は毎月の生理による出血で体内の鉄を失っているため、誰しも貧血になる可能性があります。

また、初期は肩こりや疲れなどのよくある不調があらわれるので、気づかないまま進行して日常生活に支障が出る人も。ここで正しい知識を身につけて、貧血にならないようしっかりケアしましょう。

そもそも貧血とは、血液中の赤血球や、その中に含まれる赤い色素であるヘモグロビンの量が少なくなった状態を指します。貧血にはいくつか種類がありますが、貧血患者のほとんどが、ヘモグロビンをつくる材料である鉄が不足することによって起こる「鉄欠乏性貧血」です。日本人女性では、20代の10人に1人、30代の5人に1人、40代の4人に1人が、この鉄欠乏性貧血の可能性があるといわれています。

血液中にあるヘモグロビンの重要な役割は、全身の細胞に酸素を運ぶことです。体内で鉄が不足すると、ヘモグロビンの量が減って、体のすみずみまで酸素が行き届かなくなります。細胞が酸欠状態になると、新陳代謝がスムーズに行われなくなるため、疲れやすくなる、めまいや肩こり、爪が割れるなど、全身にさまざまな症状があらわれるのです。また、貧血で顔色が悪くなるのも、赤い色素であるヘモグロビンが少なくなることが原因です。

□疲れやすい、動機がする

□めまい、頭痛 □むくみ □氷を食べたくなる □爪が割れる □髪がパサつく □肌がくすむ □肩こり □冷え □朝起きられない □ダイエット中 □食生活の乱れ □生理中 □婦人科の病気 □痔、胃炎など

若いからといって、多少の不調があってもなんとかなると貧血を放置していると、更年期に入って不調が悪化する可能性も。つらい肩こりや疲労感のほか、イライラする、気持ちが落ち込む、よく眠れないといった症状が強く出ることがあります。前述のような貧血の症状が出たら、なるべく早めの対策が必要です。

鉄とともに健康な血液をつくるために欠かせないのが、ブロッコリーやキャベツなど緑色の野菜に含まれる「葉酸」と、卵や肉、魚介類などに含まれる「ビタミンB12」。この2つの成分が協力し合って、赤血球内のヘモグロビンの合成をサポートします。不足すると赤血球の数が減って、手足がしびれたりする「悪性貧血」になることも。どちらも水溶性ビタミンで体内に蓄えておけないため、毎日きちんととるようにしましょう。

【ヘム鉄】

赤身の肉や魚などの動物性食品に多く含まれる鉄を「ヘム鉄」と呼びます。体に吸収されやすいのが特徴で、吸収率は約30%と非ヘム鉄の約6倍。しかし肉類は腸内で腐敗を起こしやすく、腸が汚れる原因となるのでとり過ぎに気をつけましょう。 ●ヘム鉄が豊富な食材 牛・豚などの赤身肉、レバー、まぐろ、かつお、あさり、まいわし、うるめいわし、かき、しじみ

【非ヘム鉄】

豆腐や納豆などの大豆製品、野菜、海藻類などに含まれる鉄は「非ヘム鉄」と呼ばれ、吸収率が約5%と低いですが、一般に日本人が食事から摂取する鉄の85%以上が吸収率の低い非ヘム鉄なのが現状です。吸収率を高めるためには、野菜や果物に豊富なビタミンCや動物性たんぱく質と一緒にとることがポイントです。 ●非ヘム鉄が豊富な食材 大豆、豆腐、ひじき、小松菜、菜の花、枝豆、とうもろこし、そば、切り干し大根

(1)

タンニンをとりすぎない

緑茶やコーヒー、紅茶に含まれるタンニンには、鉄の吸収を妨げる働きがあります。一日1〜2杯飲む程度なら特に問題はありませんが、貧血ぎみの人は飲みすぎに注意しましょう。食事の際にお茶を飲むときは、タンニンの少ない麦茶やほうじ茶、番茶、ハーブティーなどがおすすめです。

(2)

お酒を控える

お酒の飲みすぎも、鉄の吸収を下げる原因になります。これは、アルコールを分解する過程で、鉄の吸収を助けるビタミンCや赤血球の代謝に関わるビタミンB群が、体内で消費されてしまうためです。さらに、アルコールを過剰に摂取することによって腸の働きが悪くなり、鉄の吸収の低下につながります。お酒を飲むときは適量を守ることが大切です。 (3)

食物繊維をほどほどに

野菜や豆、海藻、きのこ類などに多く含まれる食物繊維は、腸の調子を整えて、鉄を体内に吸収しやすくしてくれます。ただし、とりすぎると食物繊維が鉄と結合して体外に排出されてしまうため、鉄の吸収を妨げることになるので、過剰摂取は避けましょう。

【参考】オレンジページムック 元気になる!きれいになる!からだの本vol.13

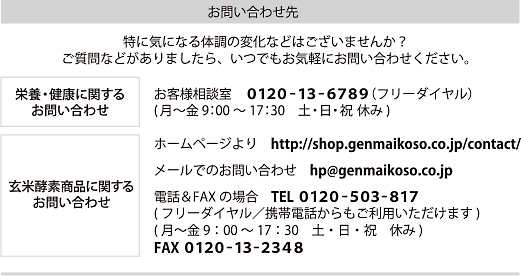

|